失敗事例から学ぶターゲット分析とコンテンツ質の重要性

ターゲット分析の失敗とその教訓

多くの企業がコンテンツマーケティングや新規事業で失敗する主な原因の一つは、ターゲットの理解不足です。たとえば、B2B企業が自社製品のブログ記事を公開しても、閲覧数や問い合わせが伸びなかった事例では、ペルソナ設定の不備や市場調査の不足が指摘されています。ターゲットとするべき意思決定者のニーズや関心事とコンテンツ内容がずれていたため、成果に結びつかなかったのです。

また、大手飲料メーカーが若年層をターゲットに健康飲料を発売したものの、実際には高齢者層に需要があったという事例もあり、ターゲット設定の誤りや顧客ニーズの誤認識が失敗の原因でした。このような失敗から学ぶべきは、市場調査や顧客インタビューを通じて実際のニーズを把握し、データ分析で顧客行動を深掘りすることの重要性です。

コンテンツの質の重要性

ターゲットが明確になっても、コンテンツの質が低い場合には成果は上がりません。質の低いコンテンツとは、情報の正確性や新規性、実用性に欠けるもの、あるいはユーザーにとって付加価値が感じられないものです。ユーザーが求める情報や課題解決策を明確に伝え、読んだ後に何らかのメリットを感じられることが重要です。

さらに、一貫性のない発信やSEO対策の不足、プロモーション不足もコンテンツマーケティングの失敗要因として挙げられています。質の高いコンテンツを作るためには、ユーザーのニーズや関心を把握するための調査、競合分析、ストーリーテリングの活用などが有効です。

失敗から得られる実践的な教訓

- ターゲットの深掘り:ペルソナを明確にし、市場調査やデータ分析でニーズを正確に把握する。

- コンテンツの質向上:情報の正確性・新規性・実用性を追求し、ユーザーに付加価値を提供する。

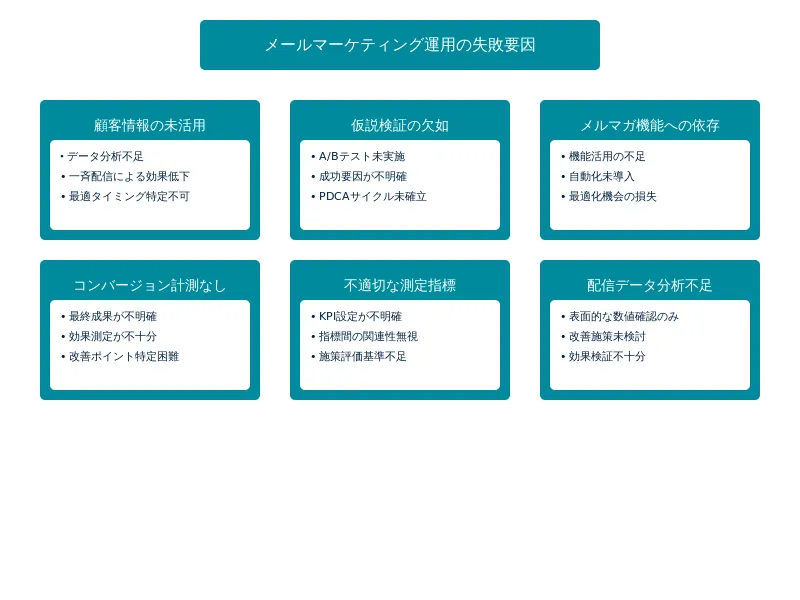

- 継続的な改善:PDCAサイクルを回し、効果測定と改善を繰り返す。

- SEOとプロモーションの重視:検索エンジン対策と発信戦略を両立させる。

- ストーリーテリングの活用:物語性を持たせて興味を引き、情報の定着を高める。

まとめ

失敗事例から学ぶ最大のポイントは、ターゲット分析の徹底とコンテンツの質の追求が不可欠であることです。これらを疎かにすると、どれだけ多くのコンテンツを制作しても成果には結びつきません。成功のためには、ユーザー視点に立ち、継続的に改善を重ねていく姿勢が求められます。