定期備份策略與事件回應計畫的制定是資訊安全與業務持續性管理的核心,兩者相輔相成,確保組織在面臨資料遺失、系統故障或資安事件時能迅速恢復運作。

定期備份策略制定重點

-

備份原則與方法

- 採用業界廣泛認可的「3-2-1備份原則」:至少保留三份資料備份,使用兩種不同的儲存媒體(如硬碟、磁帶、雲端),並將一份備份存放於異地,以防止單點故障和災難風險。

- 備份類型包括:

- 完整備份:備份所有資料,適用於關鍵系統,頻率可設定為每月一次。

- 增量備份:只備份自上次備份後變更的資料,節省空間與時間。

- 根據資料產生速度與重要性,設定備份頻率,可能是每小時、每日或每週。

-

備份自動化與安全

- 建立自動化備份流程,減少人為錯誤,確保備份按時完成。

- 備份資料應加密,防止未授權存取,並妥善管理加密金鑰。

- 定期測試備份資料的完整性與還原流程,確保備份可用且符合恢復目標(RTO、RPO)。

-

備份媒介選擇

- 根據成本、容量、速度與安全性選擇合適媒介,如磁帶適合長期歸檔,硬碟適合快速恢復,雲端適合彈性擴展與異地備援。

事件回應計畫制定重點

-

事件回應計畫架構

- 事件回應計畫是高階文件,包含事件回應團隊組成、職責分工、通訊流程、事件分類與處理程序。

- 明確定義事件偵測、通報、分析、遏制、根除及恢復等階段的步驟。

-

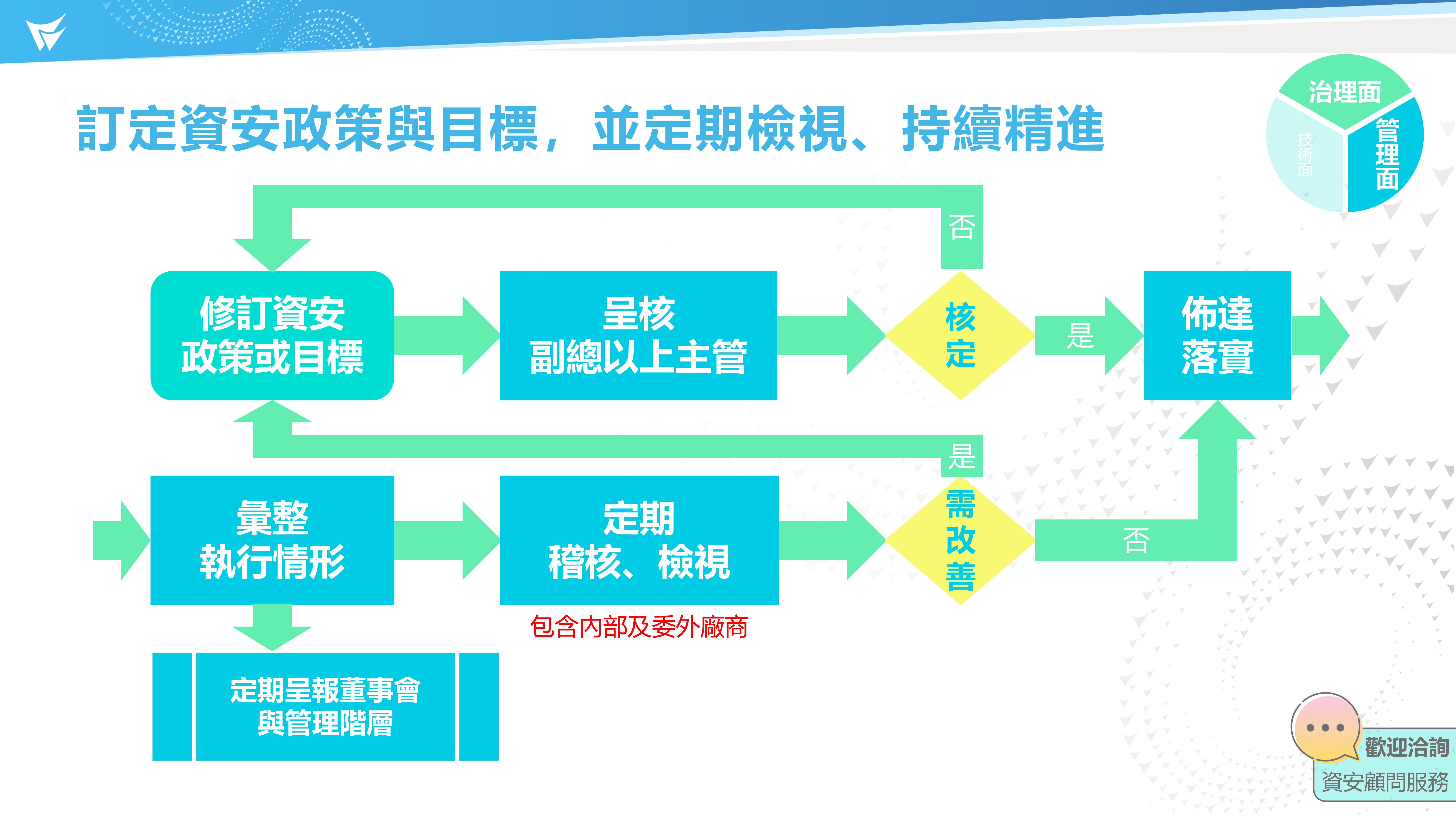

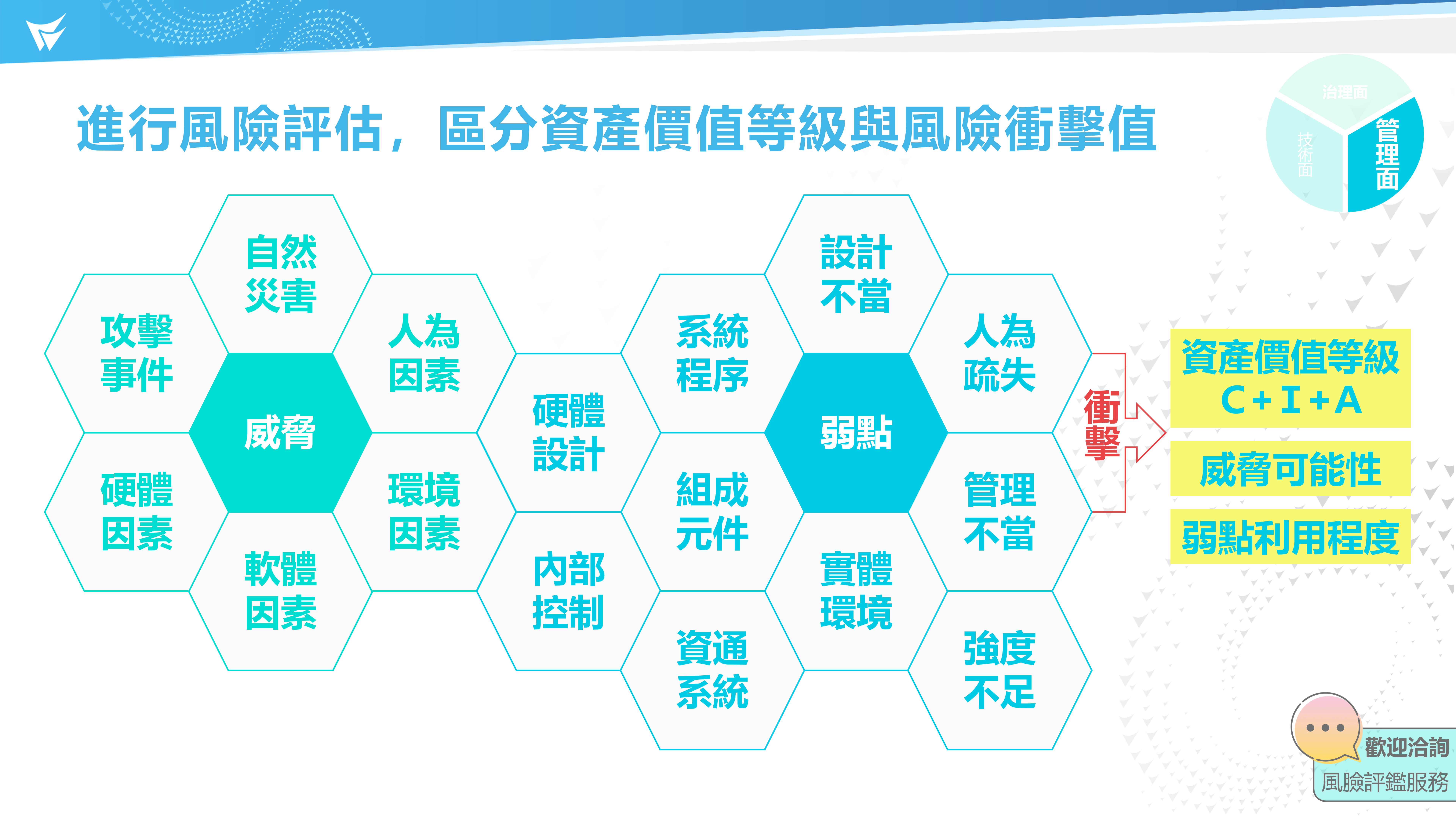

風險評估與準備

- 進行資訊安全風險評估,識別潛在威脅與弱點,制定相應的防範與應對措施。

- 建立緊急通訊計畫,確保事件發生時各相關人員能迅速聯繫與協調。

-

測試與演練

- 定期進行事件回應演練與災難復原測試,驗證計畫的可行性與有效性,並根據演練結果持續改進。

- 演練內容應涵蓋資料還原、系統恢復、通訊協調等多面向。

-

整合備份與回應

- 備份策略與事件回應計畫需緊密結合,確保在事件發生時能快速利用備份資料恢復系統,減少業務中斷時間。

總結

- 定期備份策略應遵循3-2-1原則,結合自動化、加密與定期測試,確保資料安全與可用性。

- 事件回應計畫需明確規範事件處理流程,組建專責團隊,並透過持續演練提升應變能力。

- 兩者相互配合,形成完整的資訊安全防護與業務持續性保障體系。

這些做法能有效降低資料遺失風險,提升組織面對各類災難與資安事件的韌性。